こんにちは。

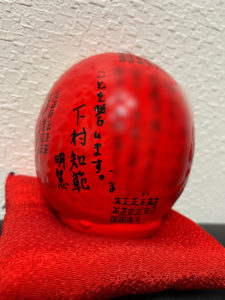

KYOEN理事の下村知範(ともき)と申します。

ホームページには初登場なので少し自己紹介をさせてください。

クリエイターとして、主な仕事は印刷物やWEBなどのデザイン制作。

そこから派生してマーケティングのセミナーや研修に始まり、小さなお店や企業のコンサルティング、社員研修、個人コーチングなどもしています。

3年ほど前から、お寺で月に一度の勉強会を主催しており、法要をすることもあります。

昨年、成り行きで得度して僧侶にもなりました。

真面目にふざけています。笑

また、畑を耕して野菜を育てつつ、漬物や梅干し、味噌づくりなど、日々の食事に手作りのものを少しでも取り入れられるように奮闘中。

周りの人からは「一体何をしているの?」と言われて困るのですが、昔ながらのアナログな農耕的暮らしと、デジタル技術の良さを調和させて、心地の良い生き方を実践、実感しているところです。

先日、テレビ朝日のニュース番組にて、尊敬する師と共に僕のことも少し取り上げていただきました。

https://youtu.be/DlA_36bOBF4

(テレビ放送と同じ内容のyoutube)

KYOENではコンセプトやロゴ創り、ときどき研修や大学講義にも登壇させていただいております。

さて、タイトルの「分を辨(わきま)える」という言葉。

「出しゃばったマネをするな!」とか「立場を考えろ!」などと罵るような意味で使われますよね。

しかし本来は、日本人が古くから大切にしていた重要な考え方。

分際の「分」、身分の「分」、自分の「分」、その人の性質を表した「本分」です。

「個性」や「自分らしさ」と言い換えても良いでしょう。

分不相応なことに手を出したり、背伸びをしたり、あるいは謙遜し過ぎたりすると、次第に歯車が狂っておかしくなっていくため、過不足のない「らしさ」を僕は大切にしています。

植物には植物の、動物には動物の、人間には人間の、そして自分には自分の「分」があるわけです。

ですから、金儲けだけに走ったり、見栄を張った行動をとったりしていると必ずどこかでつまづきがありました。

誰かに憧れたとしても自分は他人にはなれません。

「個性を研ぎ澄ましていくこと」と概ね同じ意味で、ギリシャ哲学に「アレテー(徳)」という言葉があります。

アリストテレスの『二コマコス倫理学』によれば、アレテーに即した活動が究極の幸福へ繋がっていくとのこと。

僕もそう思います。

人は植物や他の動物はおろか、他者にはなれません。

人間らしく、自分らしくあることが肝要ですね。

自分らしさを発揮して、自分にしかできないことに専念する。

そうやって生きていくことができれば、活動する一瞬一瞬、「今ここ」において充実感が溢れ、きっと幸福を実感することができるでしょう。

自分を自分たらしめる本分。

個性が進みたがっている方向を妨げてはなりません。

そのために、欲望にはちょっと引っ込んでもらって、純粋な魂の声に「心の耳」を傾ける必要があります。

ところが、邪魔が入るんですよね。

世の中は欲望を満たそうとする魅惑に溢れていますから。

かのブッダが瞑想をしていたとき、悪魔マーラがあの手この手で妨害してくるかの如く

「○○が儲かる、安定する」

「△△なら楽ができる」

「□□をするとモテる」

・・・・・・といった悪魔の囁き声が大きくなって、心が揺らいでしまうのが人間というもの。

誘惑の多い現代で、純粋な魂の声を聞くのは至極困難です。

そこで、選択肢がある場面や、物事を進めるかどうかの判断をする際、僕は常にこう問いかけています。

「心の底から純粋にワクワクしているか?」

「●●だからやりたい」といった理由のない、純粋に下心なく「やりたいからやりたい」ことをするんです。

これによって採算度外視ですべて決めていくわけですから、経済的な赤字や、大変な苦労をすることもありますが、結果として良かったと思える経験に必ず繋がっています。

また、そのプロセスに幸せを感じるわけなのでそれで良いんです。

ワクワクの発見が、自分の「分」を知ることに繋がり、欲望に傾かないよう己を律する、即ち「辨える」ことで、社会における役割を全うすることができる。

これこそ天から与えられた使命を生きる道なのではないでしょうか。

分を弁えた人が、それぞれの才能を存分に発揮し、同じ理念に共感する集団となれば、相乗効果によってさらに価値が高まる組織になっていきます。

一人一人が主役となって多才な個性が発露する共同体。

シェイクスピアが残した「人生は芝居である」という言葉を借りるなら、今日の縁を大切にした上で様々な人と関わり合って共演する劇団。

アーサー王と騎士達さながら、上下関係なく円卓を囲み、卓越された色とりどりのおもてなし。

そのような饗宴の場を創造していくのがKYOENなのです。